Лицо в маске

Несколько лет назад в Московском городском суде слушалось необычное дело. Фирма «Агфа» из Германской Демократической Республики предъявила иск бельгийскому филиалу западногерманской фирмы. На выставке химических товаров, проходившей в то время в Москве, рекламируя свою фотопленку, бельгийцы использовали всемирно известный товарный знак «Агфа». Суд вынес решение — бельгийцы виноваты, они нарушили Парижскую конвенцию об охране промышленной собственности. Виновным предложили: либо платите штраф, либо откажитесь от этого товарного знака. Был еще и третий вариант — купить право ставить знак «Агфа» на собственной продукции. Бельгийцев устроил именно этот вариант. А знаете, сколько им пришлось заплатить? Два миллиона западногерманских марок. Два миллиона лишь за право ставить на пленке знак «Агфа»!

Фирменные знаки нынче обступают нас со всех сторон. Они — на трамваях и автомобилях, на станках и спичечных коробках, на конфетах и на башмаках.

Специалисты говорят: фирменный знак должен быть выразительным, понятным. Увидев однажды, человек должен его запомнить.

Но как этого добиться?

Начиная создавать товарный знак, художник изучает продукцию предприятия, знакомится с традициями района, где расположен завод-изготовитель. Пригодиться могут и элементы городского герба, и национальный орнамент. Главная задача художника — создать знак, который будет ассоциироваться с продукцией и станет как бы визитной карточкой предприятия.

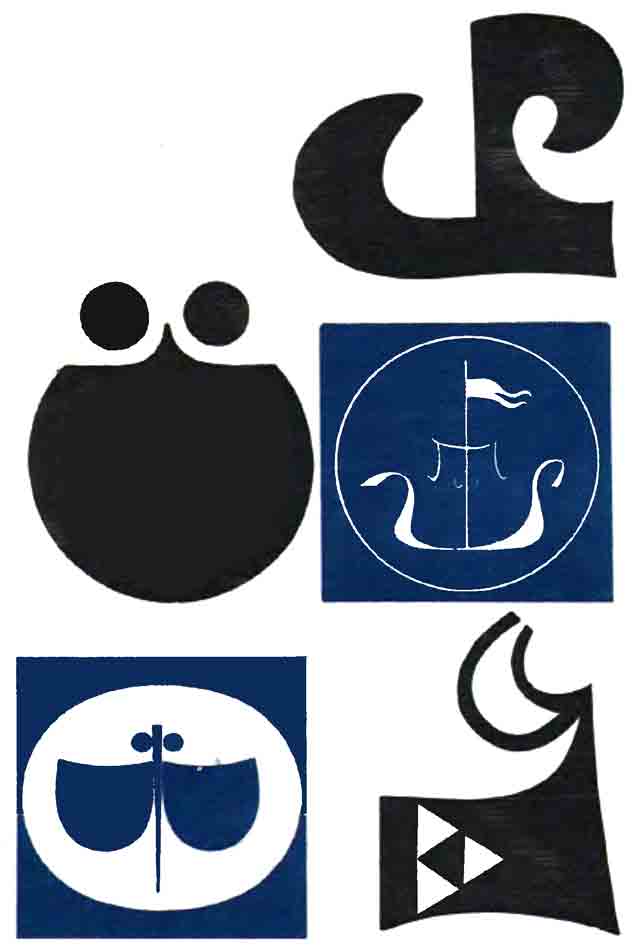

Вот перед вами несколько товарных знаков, созданных в специальном художественно-конструкторском бюро Министерства легкой промышленности СССР.

Льнопрядильная костромская фабрика выпускает ременную тесьму. Создавая знак фабрики, художники за основу взяли элементы герба — старинную ладью, но придали ей специфический вид — ладья будто бы выполнена из ремня или тесьмы. А вот человек на проволоке стал эмблемой канатной фабрики. Лаконичен кошелек — «герб» кожгалантерейной фабрики. Интересно выполнен герб фабрики имени Степана Разина. Две буквы — «СР» напоминают челн, под парусами несущийся по Волге. Хорош и знак обувной фабрики «Северянка». Олень — символ севера, а рога в виде буквы «с» напоминают перевернутый сапожок с национальным орнаментом. Специалисты считают этот знак весьма удачным, что, впрочем, не помешало самой обувной фабрике от него отказаться.

— Слишком уж все это символично и непонятно. — говорят обувщики. — Если уж оленя решили, так пусть будет точной копией живого. А символы да условности нам не годятся.

Кстати, и галантерейная фабрика от предложенного художниками кошелька отказалась. «Кошельки — не главная наша продукция. Это всего лишь три процента от общего выпуска. Так что нарисуйте нам сумочку или портфель. Их мы делаем больше».

Не простое дело создавать товарный знак, а еще труднее, чтобы понравился он хозяевам. Тяжело иной раз бывает побороть консерватизм традиций. Но нужно не только удовлетворить вкусам заказчика, а и выполнить требования товарной геральдики.

Существуют международные правила, которые необходимо соблюдать, если изделия выпускают на международный рынок. Привычно звучат, например, «Коньяк», «Шампанское». Но вот для экспорта их приходится заменять на «Бренди», «Игристое». Почему? Ведь давно уже производят в России и коньяк, и шампанское. Почему же теперь нужно менять этикетки? Да потому, что во Франции есть городок Коньяк, и провинция Шампань. Французы запатентовали эти названия. По международным правилам нельзя давать товарам географические наименования, да еще дезориентирующие покупателя. Ведь армянский коньяк и Советское шампанское выпускают не во Франции!

В детстве я, например, всегда считал, что сигареты «Ява» привозят с далекого индонезийского острова. Мне и в голову не приходило, что сигареты выпускает фабрика. расположенная в центре Москвы. Но право называть так сигареты имеют, в первую очередь, индонезийские предприятия, а мы вынуждены поставлять на экспорт сигареты с иным названием.

Этикетка, фирменный знак — могучее средство рекламы. Законы защищают от недобросовестной конкуренции. Один предприниматель догадался, например, зарегистрировать в качестве товарного знака эмблему футбольного чемпионата. Разумеется, ничего из этого не вышло. Патент аннулировали, потому что эмблема эта принадлежит всем и не может быть собственностью одного лица. Кстати, законы многое не разрешают. Нельзя использовать в фирменном знаке изображение самого изделия. Хотя оригинально выполненный художником ботинок и хорошо запоминается, но представьте, что может выйти, если все обувные предприятия изобразят на своих этикетках ботинки. Нельзя использовать для знаков гербы государств, национальные символы и эмблемы У нас непозволительно использовать для товарных знаков звезду, серп, молот.

Экономическая реформа заставила наши предприятия в первую очередь заботиться о реализации продукции.

Несколько лет назад на фабрике «Красный Октябрь» были созданы новые сорта шоколада, и в том числе «Аленка». Шоколад этот стал пользоваться большим спросом у потребителей. Он оказался вкусным и недорогим. Но вот на других предприятиях решили перенять опыт «Красного Октября» — освоили выпуск «Аленки». Освоить то освоили… да тех вкусовых качеств, которые удалось создать кондитерам с «Красного Октября», добиться не сумели. Появились разные виды шоколада, хотя и назывались одинаково. Передовой «Красный Октябрь» оказался как бы соавтором неудачных изделий.

— Коллеги подрывают наш авторитет, дискредитируют «Аленку». — жаловался мне главный технолог «Красного Октября».

А в Центральном научно-исследовательском институте патентной информации (ЦНИИПИ) думают иначе.

— Сами виноваты. — говорят в институте. — Нужно было патентовать этикетки, не только когда товары идут на экспорт.

Фирменный знак — ценность, и потому его всегда надо регистрировать, особенно, когда дело идет о торговле с капиталистическими странами. Малейшей оплошностью готовы воспользоваться предприимчивые дельцы. Вот, например, стоило Чехословацкой Социалистической Республике заключить договор о поставках знаменитого автомобиля «Татра» в Аргентину, как немедленно нашелся ловкач, который взял патент на это название. Многие годы страна выпускала этот автомобиль, и весь мир, казалось бы, знал, что «Татра» — детище чехословацких автостроителей, и вот такой парадокс — пришлось отправлять в Аргентину «Татру»... под названием «Шкода». Хорошо еще «Шкоду» успели запатентовать.

В 1965 году Советский Союз подписал Парижскую конвенцию по охране интеллектуальной собственности. Любое изобретение, все, что является плодом работы человеческого мозга, отныне нельзя использовать и присваивать безвозмездно. Подписав конвенцию, мы тем самым обязались признавать чужие права, получили гарантию, что и наши изобретения не будут похищены.

Вот тогда-то внешнеторговым организациям пришлось принять участие в неприятном судебном процессе. Одна из английских фирм предъявила иск, обвинив нас в похищении... спичечных этикеток. Англичане утверждали, что наши этикетки, поставляемые в страны Ближнего Востока, «срисованы» с английских. В самом деле — и на тех и на других изображены были пальмы, пески, верблюды. И неминуемо пришлось бы расплачиваться валютой, да выручили те же верблюды и пальмы. Оказалось, верблюды на советских этикетках двугорбые, какие обитают в Средней Азии, а на английских — одногорбые. К тому же и количество пальм оказалось разным. Словом, процесс удалось выиграть. Но с тех пор, прежде чем отправлять изделие на экспорт, его полностью проверяют, в том числе и этикетки, — нет ли аналогов.

Знак должен быть оригинальным. Но иногда стремление к оригинальности оборачивается другой стороной

— Хотите принять участие в небольшом эксперименте, — предложил мне как-то начальник лаборатории перевода и товарных знаков ЦНИИПИ А. Л. Василевский. — Вот из этого вороха отберите десяток картинок, наиболее удачных.

Загадочные рисунки, замысловатые сочетания из двух, трех, иногда даже четырех или пяти букв. Я перебираю их: МСЗ, ОФО, ККК, МЗКРС. Изредка попадаются отдельные знаки-слова: «Ситалл». «Дукат». «Прибой», «Салют», «Спартак». Будто все они яркие, броские, но условие помню — отобрать лишь десяток. Наконец отложил лучшие из лучших. Вот лев на задних лапах, с факелом, красивое слово «Ситалл», сочетания ККК, ОФО, шестеренка с какими-то буквами.

— А теперь определите, с чем они ассоциируются, какую продукцию выпускают заводы, — сказал Василевский.

Лев с факелом... — задумался я. Известно, что такой лев в гербе города Львова. Факел не иначе, как связан с газом.

— Львовский газовый завод!

— Тепло. — смеется Василевский, — почти жарко. Львовский завод газовой аппаратуры. С одним, будем считать, справился. Давайте следующий.

Я гляжу на ККК и никак не могу решить, что бы это обозначало. Этикетка красивая, но расшифровать ее никак не могу. Не завод, не фабрика — это ясно. Комбинат? Допустим. Но какой? Кольский, Куйбышевский, Кировский. Костромской. Все подходит.

Терпение Василевского иссякло.

— Киевский кожевенный комбинат. — подсказывает он.

Словом, с остальными загадками я так и не справился. В самом деле, попробуйте догадаться, что ОФО — Одесская фабрика обоев, а шестеренка на этикетке — завод, выпускающий культиваторы, опрыскиватели, лопаты...

Лишь один знак был предельно ясен. «Прибой» отлично ассоциировался с лодочным мотором.

Теперь, как мы и условились. Василевский должен прокомментировать выбранные мною знаки. Оказывается, те два, что я запомнил и разгадал, они-то, с точки зрения специалиста, наиболее удачны.

— Рисованные знаки, слова, аббревиатуры, как правило, плохо запоминаются, — пояснил начальник лаборатории. — А вот слово «Прибой» не забудешь. Верно? Остальные... Не беда, что вы их не разгадали. Хуже, что большинство через пять минут забыли.

Итак, я оказался типичным представителем — не специалистом в этикеточных делах. Не зная законов восприятия товарного знака, я выбрал, что поэффектнее. А потом сам не сумел расшифровать. Выходит, внешняя эффектность — не главное. Куда важнее простота, понятность знака. И, наконец, его ассоциативность. Знак должен запоминаться.

Посмотрите, вот товарный знак Выездновской обувной фабрики. Две подметки буквой «В». Просто и ясно будто бы. И запоминается. Но вот что это Выездновская фабрика, вряд ли запомнится. Мало известна она. Это не «Скороход» и не «Парижская коммуна». Между прочим, нефтяная компания «Шелл», фирменный знак которой — раковину (по-английски — шелл) — знает весь мир, все-таки рисунок сопровождает еще и названием самой фирмы. Это не случайно.

Как показали наблюдения психологов, наиболее простым и верным способом воздействия на покупателя является слово. За рубежом, где названия фирм обычно носят фамилии владельца, это сравнительно несложно. Форд, Крайслер. Рено, Сименс, Паркер... Последнее время и в нашей стране тоже стали появляться словесные знаки. Но пока большого распространения они не получили. Их всего три процента.

По весьма странной традиции особым «почетом» пользуются у нас еще слова-аббревиатуры. Часто их и не расшифруешь и не сразу выговоришь — МСЗ, МЗКРС, АТЭ — и уж, конечно, не запомнишь.

Разумеется, честь завода — это прежде всего хорошая продукция. Этим определяется и спрос, и популярность изделий. И все же немаловажное значение имеет товарный знак, этикетка. Замысловатые, непонятные, они подобны маске. Они скрывают лицо заслуженных коллективов. В маске не завоюешь доверия. Пора маски снять.

А. Альшиц

«Знание-Сила» №7 1970 год

*** |